Евгений Иванович Замятин прожил сравнительно недолгую, но подлинно творческую, деятельную жизнь. Автор романов и повестей, новелл и рассказов, сказок и драм, статей и трагедий, публицист и литературный критик, историк литературы и педагог, воспитатель литературной молодежи, редактор и переводчик, литературно-общественный деятель, человек высочайшей культуры, один из самых образованных людей своего времени – он, по словам Константина Федина, «обладал такими совершенствами художника, которые возводили его высоко».

Жизненный путь Замятина сложился так, что писатель получил хорошее воспитание и образование, много видел, многое пережил, не часто, но основательно корректировал свои позиции и настроения. Родился в семье священника в тамбовском городишке Лебедянь (ныне Липецкая область). Мать Мария Александровна (урождённая Платонова, умерла в 1925 году) была образованным человеком, любила литературную классику, играла на рояле, обучала этому и детей. Замятин хорошо играл на фортепиано. Особенно любил и хорошо чувствовал А. Н. Скрябина (1871-1915). Позже эта любовь отзовётся в рассказе «Пещера»: в квартире Мартина и Маши среди книг, лепёшек, картофелин, других вещей и предметов особо привлекает опус 74 Скрябина. Высказано предположение, что и рассказ выстроен автором под впечатлением от скрябинского опуса и с учётом его мелодики и композиции.

Мария Александровна проявляла постоянный интерес к литературным занятиям сына. В письме к нему в апреле 1909 года она писала: «Напиши, дорогой Женята, как твои литературные дела, т. е. где будут напечатаны новеллы твои, работаешь ли ты ещё что».

Вполне лояльно относилась мать и к революционной деятельности сына. В том же письме она рассказывает о случае, который послужил поводом для срочного обращения к сыну: в «Русских ведомостях» прочитала о задержании троих молодых людей. Фамилия одного из них была Замятин (как потом выяснилось, эпизод не имел отношения к писателю). И здесь же Мария Александровна в связи с арестом и сообщением об изъятой литературе писала: «Ну, это всё стало дело обычным и особенно не остановило бы моего внимания», если бы не фамилия…

Обращаясь к своим биографам в начале 1920-х годов, о детстве Замятин сообщал: «Вы увидите очень одинокого, без сверстников, ребёнка на диване, животом вниз, над книгой – или под роялью, а на рояле мать играет Шопена. Два шага от Шопена – и уездное, окна с геранями, посреди улицы – поросёнок привязан к колышку и трепыхаются куры в пыли. Если хотите биографии – вот она: Лебедянь, самая разрусская – тамбовская, о какой писали Толстой и Тургенев...».

Город Лебедянь с 1779 года считался уездным городом Тамбовского наместничества. По подворной переписи 1883 года, здесь насчитывалось 6678 жителей. Из них дворян – 421, духовное сословие – 89, мещан – 4580, крестьян – 998. В городе было 7 церквей, Троицкий монастырь, фабрик и заводов – 9, работали мужская прогимназия, уездное училище, приходские женские и мужские училища, городская богадельня, земская больница, Благотворительное общество для призрения бедных. На народное образование расходовалось 6880 рублей из городского бюджета в 34980 рублей. По тем временам это была типичная российская провинция, однако далеко не самая отсталая…

В 1893-1896 годах Евгений Замятин учился в Лебедянской прогимназии, где уроки Закона Божьего преподавал его отец, Иван Дмитриевич (умер в 1916 году), потом – в Воронежской гимназии. Об учёбе здесь он подробно рассказывал сестре Александре (1885-1957) в письме к ней от 13 ноября 1901 года: «Расскажу тебе кое-что, – о своих учебных делах; они идут помаленьку. В нынешней четверти 2-й раз спросили меня, уже по многим получил по 5: по Закону Божию, по греческому языку, по латинскому языку, по русскому языку, по французскому; было одно классное сочинение по-русски – 5; остаётся мне ещё быть спрошенным по математике, что, вероятно, и произойдёт в этот четверг, по истории, по космографии, по физике, да по-немецки ответить в конце четверти...».

Воронежскую гимназию Евгений Замятин окончил в 1902 году с золотой медалью: её он однажды заложил за 25 рублей в Петербургском ломбарде, где она так и осталась. «В гимназии я получал пятёрки с плюсом за сочинения, – вспоминал Замятин позднее, – и не всегда легко ладил с математикой. Должно быть, именно потому (из упрямства) я выбрал самое, что ни на есть математическое: кораблестроительный факультет Петербургского Политехникума».

Студенческие сходки в Политехническом институте. Митинги и демонстрации на Невском с пением Марсельезы, с красными флагами. «Первая (для меня) демонстрация, – фиксирует в памяти писатель, – 1903 год. И чем ближе к девятьсот пятому – кипение всё лихорадочней, сходки всё шумнее». Летом – практика на заводах и в портах, встречи с босяками. Заграничные плавания на пароходе «Россия» от Одессы до Александрии с остановкой во многих портах Европы и Среднего Востока, а по возвращении – «эпопея бунта на “Потёмкине», о чём позже Замятин расскажет в очерке «Три дня» (1913).

Вступление в РСДРП. Осенью 1905-го он – большевистский агитатор среди рабочих. Русскую революцию 1905 года встречает восторженно, «влюблённо». В декабре – арест…

В письме к отцу от 20 декабря 1905 года Замятин подробно рассказывает: «Я занимаю одиночную камеру... Обстановка кругом дешёвая и прочная – камень и железо. За свои деньги можно получать обеды (по 35 коп.). Обеды из двух блюд, очень хорошие – лучше даже, пожалуй, институтских... При Доме Предварительного Заключения отличная библиотека, чем я, конечно, пользуюсь... Меня очень мучила всё время та неизвестность, в которой находитесь все вы – ты, мама, Санька...».

И всё-таки нет разочарований, есть ощущение счастья. В 1906 году Замятин пишет Людмиле Николаевне Усовой (будущей жене): «Революция так хорошо встряхнула меня. Чувствовалось, что есть что-то сильное, огромное – как смерч, поднимающий голову к небу, – ради чего стоит жить. Да ведь это почти счастье!». Пройдёт десяток лет, и революционно-максималистский восклицательный знак заменится вопросительным. Но между ними, этими знаками, будет «кусок» жизни, отшлифованный лирическими ветрами личных переживаний и ураганными шквалами общественных потрясений…

Весной в результате стараний матери Замятин освобождается из тюрьмы без права жить в Петербурге. Поехал в родную Лебедянь, слушал её тишину и колокола. Но его колокола звонили теперь в столице, и он снова едет в Петербург, где живёт на нелегальном положении.

В 1908 году – окончание Политехнического, получил специальность морского инженера, оставлен при кафедре корабельной архитектуры; с 1911 года получает право преподавания и преподаёт этот предмет. Позже напишет ряд специальных статей по кораблестроению. Однако Петербургское Охранное Отделение высылает Замятина из города, и два года он живёт сначала на пустой даче в Сестрорецке, потом в Лахте.

Впоследствии Замятин с иронией напишет: «Если я что-нибудь значу в русской литературе, то этим я целиком обязан Петербургскому Охранному Отделению: в 1911 году оно выслало меня из Петербурга, и я года два жил в Лахте. Там, от белой зимней тишины и зелёной летней – я написал «Уездное...».

Литературно-художественный дебют Евгения Замятина состоялся гораздо раньше: – в год окончания Политехнического. Журнал «Образование» осенью опубликовал рассказ «Один», написанный, по словам Замятина, «одним духом» во время экзаменов при окончании Политехнического института». Для критики он прошёл почти незамеченным, а сам автор впоследствии в автобиографии напишет: «Когда я встречаюсь сейчас с людьми, которые читали этот рассказ, мне так же неловко, как при встречах с одной моей тетушкой, у которой я, двухлетний, однажды публично промочил платье...».

Не пройдёт и пяти лет после публикации рассказа «Один», как о Евгении Замятине активно заговорят в критике, его имя сразу поставят в контекст отечественной литературы рядом с именами Горького, Пришвина, Бунина, Шмелёва, Куприна и других крупнейших представителей русского реализма начала ХХ столетия. В 1913 году на страницах журнала «Заветы» (№ 5) была опубликована повесть Замятина «Уездное», в связи с которой, как вспоминал Замятин, «покойный Измайлов решил печатно, что я – в высоких сапогах, уездный, лохматый, с толстой палкой – и был очень удивлён, когда я оказался совсем не таким...», а Корней Чуковский сообщил о рождении «нового Гоголя». Повесть создавалась под впечатлением о жизни Тамбовского края.

Вышедшая отдельной книгой в издательстве «Современные проблемы» в 1915 году, в издательстве М. В. Попова – в 1916-м, повесть сразу привлекла внимание критиков самых разных направлений и пристрастий. И реакция эта была преимущественно положительной, хотя изредка и звучали скептические нотки. И совсем свою, особую точку зрения, как ранее на молодого М. Горького, а потом и на Маяковского, имел тот самый Александр Алексеевич Измайлов, чью оценку вспоминал Замятин в цитированной выше его автобиографии. Рассуждая о хорошей наблюдательности Замятина, о знании им жизни уездного, Измайлов констатировал резко и категорично: «Ни любить, ни жалеть эту серую и тёмную массу, по примеру Гл. Успенского, Замятин не хочет, проблесков в ней света глаз его не ловит – видит одно только повальное свинство. Он не из благословляющих, а из проклинающих».

Однако параллельно высказывались иные, куда более аргументированные выводы. В «Уездном» А. Гвоздев не найдёт «ни примелькавшихся оборотов разговорного языка, ни истрёпанных литературных клише». Ю. Айхенвальд отметит «колорит, яркий стиль, русский, слишком русский... с характерной фразеологией, иногда не без вывертов, но всегда искусный не менее, чем искусственный». «Прочитай “Уездное” Замятина, получишь удовольствие», – писал Е. П. Пешковой М. Горький в июле 1917 года. Он и позже будет считать, что Замятин, желающий писать «как европеец, изящно, остро, со скептической усмешкой», «пока, не писал ничего лучше “Уездного”, а этот “Городок Окуров” – вещь, написанная по-русски, с тоской, с криком, с подавляющим преобладанием содержания над формой».

Высказывания современников Евгения Замятина можно продолжать и множить. Однако истинная, самая бесспорная оценка произведения диктовалась самой повестью. И прежде всего многообразием героев её, богатством и разнообразием их индивидуализированного языка, общим пафосом произведения и разнообразием конфликтов. Во всём этом – и мастерство писателя, и его отношение к эпохе, к каждому из человеческих типов. Бытовая стихия русской провинции диктовала чуткому к слову и внимательному к проявлениям жизни писателю язык, образы, всю структуру произведения.

Не просто уездную жизнь, а именно «уездное» бытие изображает Замятин. Скука. От неё «даже мухи в квасу утопились», и на них от скуки смотрит Чеботариха, местная купчиха, которой муж оставил кожевенный завод. Примерная прихожанка, «первая она богомольница в Покровской церкви», «богобоязненная», с молитвой, освещённая светом лампады, героиня грешит с юным Барыбой и своими дворовыми. Кретоновый диван – атрибут образа Чеботарихи, судьбой наказанной тем, что не имеет детей.

Олицетворением жизни в доме купчихи является глава «Жисть», центральная часть её – с «чёрным снегом копоти», «смрадом»: коптящую лампу «долго никто не видит». От скуки Барыба мучает кота Ваську, сажает его в сапог. Скучно в келье у отца Евсея, который в своё время мечтал попасть в юнкера, «да запьянствовал ненароком», «вот под монастырь и угодил». Здесь пьют и играют в «муху»: «к которому батюшке первому муха в стакан попадет – тот, стало быть, и выиграл». Со скуки народ «плодущий». «Всё у нас теперь, по силе времени, – говорит Тимоша, – дело торговое, тем только и живём. Купец селёдкой торгует, девка утробой торгует. Всяк по-своему... Всё – товар»». Вся жизнь в посаде – лживая, продажная, выдуманная.

Крупным планом показаны церковь и судебные органы – разложившиеся стерегущие хранительницы народной нравственности. Глава «Времена», концептуально-оценочная в композиции произведения, открывается словами местного философа, портного Тимоши, «головы-парня» с улыбкой, будто «зажёг тёплую лампадку на остром своём лице», осведомлённого о нарастающих волнениях: «Не-ет, до нас не дойдёт, – говорит Тимоша уныло. – Куды там. Мы вроде как во град-Китеже на дне озера живём: ничегошеньки у нас не слыхать, над головой вода мутная да сонная. А на верху-то всё полыхает, в набат бьют».

Следующая глава – «Весёлая вечерня» – завершается тоже словами этого «маленького востроносого» «воробья на жердочке»: «Ну, неуж и до нас дойдет? А коли бы дошло – ей-богу, в самый бы омут полез...». Именно этого героя автор называет ласкательно – Тимоша. Именно он заступился за мальчика в трактире у Чурилова: «Убить мальца-то за сто целковых хочешь?.. Дьяволы, звери, али человек-то и ста целковых не стоит?» – сцена, напоминающая картину травли ребёнка собакой в «Братьях Карамазовых» Достоевского. И сам герой, Тимоша, бесспорно, написан Замятиным не без влияния романа Достоевского. «Коли бог всё может и не хочет нам жизнь переменить – так где же его любовь?» – спрашивает Тимоша. Он и смерть свою ожидает как вид путешествия «в неведомые страны» «по бесплатному билету». Тимоша вступает в спор с богом, устраивает ему испытание, когда заставляет детей своих есть кулеш из одной с ним, больным чахоткой, миски: «Вот – господа бога искушаю... Ну, вот, и погляжу: прилипнет к ребятам, ай нет? Поднимется у него, у господа бога, рука на ребят несмысленных, – поднимется, ай нет?».

В уездной глуши – «живут себе ни шатко – ни валко, преют, как навозец в тепле». И, тем не менее, есть в повести и другой план повествования, с другими красками. Несмотря на неподвижность, сонность бытия, всё равно пробивается жизнетворящая сила, естественная сила сопротивления. Благоухает природа, народные праздники раскрепощают людей, раскрывают их красивые и добрые души. Писатель не стремится удержать поток повествования в одном эмоциональном русле. В героях так сильны природные порывы (Чеботариха, Апрося, Барыба). Они так активны в своих простых, незатейливых устремлениях (Иваниха), они – замечательные портные (Тимоша), сапожники (отец Барыбы). Все понимают ложность жизнеустройства. И человек сопротивляется ему не на баррикадах, а с помощью способностей, данных ему природой: физическим здоровьем, юмором, тем, как он умеет жить. Потому уездный человек наделён способностью слышать «весёлые» колокола, воспринимать «весёлую вечерню», «весёлый базарный день».

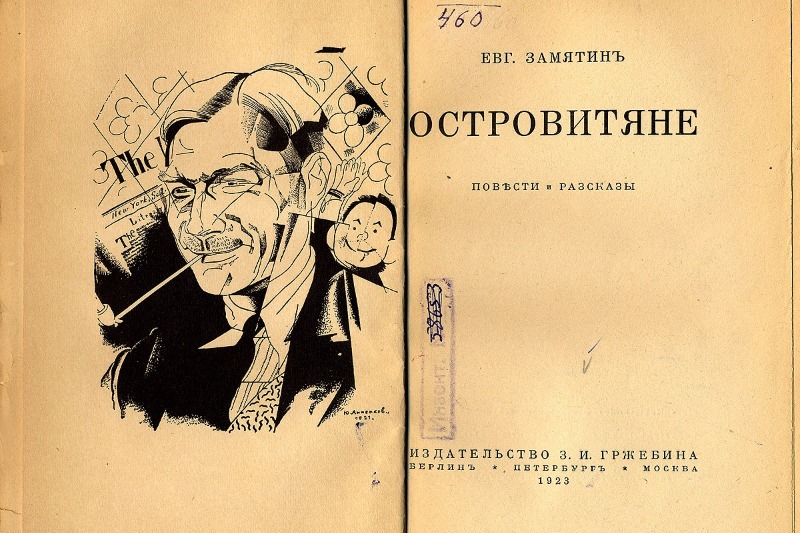

У Евгения Замятина – своя философия красоты, красоты диссонансов. «Подчёркнутая некрасивость – и подчёркнутая порочность – это должно дать гармонию. Красота – в гармонии, в стиле, пусть это будет гармония безобразного – или красивого, гармония порока – или добродетели...» – эти слова писателя, навеянные высказыванием О’Келли из «Островитян»: «О, о своей наружности – я высокого мнения: она – исключительно безобразна, но она исключительна, а это всё», – пожалуй, ярче всего характеризуют в «Уездном» Анфима Барыбу с его «зверино-крепким» телом, с «углами чудного его лица», с длинными руками и смехом, будто «громыхает по ухабам телегой».

В повести «Уездное» в полную силу проявилось мастерство Замятина в создании ярких слаженных художественных структур, в лепке запоминающихся колоритных характеров, в построении сюжета и конфликтов. Тип композиции повести можно определить как ожерельная композиция, построение произведения путём «нанизывания» отдельных главок-бусинок на единую цельную и замкнутую сюжетную нить, в начале и конце которой сцены разговора отца и сына. Они – в основе композиционного кольца, символизирующего замкнутость, стабильность, неизменяемость, событийную насыщенность и одновременно суженность и безвыходность жизненного пространства героев, безысходность их положения. В эту символику включён и контраст, прежде всего связанный с художественным обобщением в образе Барыбы. Физически крепкий, «громыхающий», разгрызающий зубами камни, Барыба в начале повести в спальне у Чеботарихи думает: «Забиться бы куда-нибудь... тараканом», «но некуда: двери замкнуты, окно запечатано тьмой». Это знак всей его жизни. Он снова появляется в итоге, в ещё более ослепительном драматизме финальной главы под названием «Ясные пуговицы», оттеняющей мрак отцовской избы и муть, сумрак чуриловского трактира.

В статье «Закулисы» (прим. 1929) Замятин «заглядывал к самому себе за кулисы», «и несколько месяцев после этого, – признавался он, – ... не мог писать...»: «Я увидел канаты, блоки, люки закулис». Здесь же писатель рассказывал, как он «увидел» Барыбу из «Уездного». «Из бесцветного, ежедневного Петербурга (это был ещё Петербург) – я поехал как-то в Тамбовскую губернию, в густую, чернозёмную Лебедянь, на ту самую, заросшую просвирником улицу, где я когда-то бегал гимназистом. Неделю спустя я уже возвращался – через Москву, по Павелецкой дороге. На какой-то маленькой станции, недалеко от Москвы, я проснулся, поднял штору. Перед самым окном – как вставленная в раму – медленно проплыла физиономия станционного жандарма: низко нахлобученный лоб, медвежьи глазки, страшные четырёхугольные челюсти. Я успел прочитать название станции: Барыбино. Так родился Анфим Барыба и повесть «Уездное».

Впечатление было столь сильным, что Замятин почти до деталей воспроизвёл увиденный портрет станционного жандарма в ведущем герое повести. Но самое интересное: автор в процессе работы над произведением ушёл от столь однозначного, с резко негативным акцентом решения литературного портрета. Барыба – он и есть Барыба, «тяжкие железные челюсти, широченный, четырёхугольный рот и узенький лоб»: заговорит – одно за другим «откалывает, как камни, слова, тяжкие, редкие». Он таким и останется в конце произведения, хотя и пообщался до этого с милыми людьми, но так ничего от них и не перенял: «Покачиваясь, огромный, четырехугольный, давящий, он встал, и, громыхая, задвигался к приказчикам. Будто и не человек шёл, а старая воскресшая курганная баба, нелепая русская каменная баба». И в чине урядника он остался прежним, потому и отвергнут собственным отцом вторично.

Нет, автор не благодушествовал. Он хорошо знал и хорошо чувствовал эпоху, когда жизнь «стоила грош», когда только один босяк способен был по-настоящему переживать гибель матроса с «Потёмкина», убитого лейтенантом («Три дня», 1913); когда не подпольщик Исав гибнет на баррикадах, а отвергающий «программы все ихние» Сеня («Непутёвый», 1914); когда лишь Тимоша один бросит в ревущую толпу и в лицо Чурилову, избивающему «мальчишечку»: «Дьяволы, звери...» («Уездное»). Автор хорошо понимал характер ужесточившегося времени, приучившего человека к равнодушию.

Замятин открывал перед своим героем возможные пути выхода из нравственного тупика, сводил Барыбу не только с неисправимыми «уездниками», не только с Моргуновыми, но и с философом, добродушным Тимошей, который и пытался открыть Барыбе глаза на самого себя: «Души-то, совести у тебя – ровно у курицы, – говорит он ему, – ... ты-то утробой живёшь... У тебя бог-то съедобный». Ничему не научили Барыбу ни Урванка со своей какой-то особенной любовью к цыплятам и лошадям, ни несчастный монах Евсей, которого Барыба обокрал, ни тихая и доверчивая Апрося. С кем ни сойдётся Анфим, так того и обидит.

Позже, в мае 1918 года, в заметке «О лакеях» Замятин сформулирует психологию и философию раба. Он запишет сюжет:

«Лакею звонит барин: — Опять проспал?

Издали, с порога, лакей ещё смел: — Я? Проспал? Да чего это вы... да я...

— Ближе. Сюда, сюда.

Хлясь – в морду. Только шатнётся голова у лакея, вытянув руки по швам и лепечет: — Виноват-с...

На конике в передней, посапывая, мусолит Бову казачок-мальчишка. Лакей вернулся из барского кабинета в своё царство, в переднюю, и на мальчишку: — Опять за книгой, с-стервец? Опять за книгой? Хлясь в морду мальчишке. И мослаком его в голову, мослаком, пока не завоет в голос мальчишка.

Когда лакея бьют в морду, он жалок; когда лакей бьёт в морду, он гнусен... Лакей – непременно сплав из раба и рабовладельца; это неотделимо. Российские помещики потому и были идеальными рабовладельцами, что они же были и отменными рабами царей...».

Барыба Замятина – не только символ захолустья, как трактовала этот образ критика предоктябрьских, да и послеоктябрьских лет. «Уездное схвачено в таких выразительных очертаниях, что приобретает характер почти символический. Всё доморощенное, варварское и враждебное, которым густо замешаны уездные нравы нашей жизни, показано в истинном блеске своих наглых претензий и тупоумного величия», – писал, к примеру, Л. Войтоловский. Барыба – это символ лакейского духа, независимо оттого, где, на каком географическом и интеллектуальном пространстве он взращён...

Обратим внимание, что именно раннее, дооктябрьское творчество писателя позволяло и позволяет говорить о цельной и весьма стройной художественной системе Замятина. Последующие творческие этапы многое подкорректируют, изменят, даже нарушат эту эстетическую стройность и компактность, а явного любования автора людьми из низов, из провинции станет значительно меньше. Художника займут иные проблемы, более глобальные, менее разрешимые. Появится горькая ирония – не только как средство защиты от тяжести бытия, а как следствие вполне осознанной безысходности человеческого существования.

Эта ирония – как лекарство от неизлечимого недуга, а одновременно как самоубийственный яд. Когда критики 20-х годов видели в прозе Замятина только яд, они однобоко воспринимали размышления писателя. Когда же современные критики в поисках Замятина различают только лекарство, они выдают желаемое за действительное. Замятин тем и интересен, что сохраняет за собой право любить и карать, утверждать и сомневаться. Известно, что и сам Замятин рассматривал своё собственное творчество Октября в определённой системе открытий отечественной литературы. Эти открытия он объединит одним направлением и назовёт его неореализмом, сформулирует основные признаки и принципы: внимание к «быту деревни, глуши, широкие отвлечённые обобщения – путём изображения бытовых мелочей», «пользование народными местными говорами», «пользование музыкой слова», «показывание, а не рассказывание», «сжатость языка», «определённая и резкая, часто преувеличенная яркость красок», «передача образов и настроений одним каким-либо особенно характерным впечатлением, то есть пользование приёмом импрессионизма», «кажущаяся неправдоподобность действующих лиц и событий» и так далее. Особо подчеркнёт роль сказа. И уточнит: «К этому же течению принадлежу и я».

И вот что характерно: выстраивая аргументацию в пользу вычленения целого литературного сообщества (Пришвин, Ремизов, Розанов, Вольнов, Есенин, Клюев, Городецкий, А. Толстой), Замятин чаще всего обращался к примерам из собственной повести «Уездное». Да и критика тех лет чувствовала, что повесть Замятина – не только само по себе крупное литературное явление, но и что принадлежит оно к какому-то складывающемуся во всей литературе художественному образованию. Пришвин позже назвал это течение «школой Ремизова»…

В 1922 году по заказу издательства «Аквилон» Замятин написал текст к русским типам Б. М. Кустодиева (1878- 1927), известного русского художника, бытописателя, мастера психологического портрета, книжного иллюстратора и театрального декоратора, по приглашению Замятина бывавшего в Лебедяни. По-особому привлекательны его картины на темы народной жизни, где живописец передаёт буйство темперамента, силу характера и красоту русской души. «Не знаю, – писал он о своём творчестве, – удалось ли мне сделать и выразить в моих вещах то, что я хотел, – любовь к жизни, радость и бодрость, любовь к своему русскому – это было всегда единственным «сюжетом моих картин».

Бесспорно, именно эта «русскость» и сблизила писателя Е. И. Замятина и художника Б. М. Кустодиева. В кустодиевских «Ярмарках» (1906), «Масленицах» (1919), «Купчихах» (1920), «Русской Венере» (1926) и в замятинских «Уездном», «На куличках», «Алатыре» художественно выражена Русь с её историческими истоками и красотой национальных характеров. Совместными работами Замятина и Кустодиева были рассказ писателя «О том, как исцелён был отрок Еразм», пародийный рассказ «Житие блохи», спектакль «Блоха» по повести Лескова «Левша». Перу Кустодиева принадлежит один из замечательных портретов писателя Е. И. Замятина. Сам Замятин рассказал о встречах с художником, о своём восприятии его творчества и о творческих контактах в очерке «Встречи с Б. М. Кустодиевым» (1927).

Уже на исходе своего земного пути, в 1933 году в Париже в очерке «О моих жёнах, о ледоколах и о России» Е. И. Замятин, сравнивая Россию с ледоколом, напишет: «Россия движется вперёд странным, трудным путём, не похожим на движение других стран, её путь – неровный, судорожный, она взбирается вверх – и сейчас же проваливается вниз, кругом стоит грохот и треск, она движется, разрушая... Русскому человеку нужны были, должно быть, особенно крепкие рёбра, и особенно толстая кожа, чтобы не быть раздавленным тяжестью того небывалого груза, который история бросила на его плечи. И особенно крепкие ребра – «шпангоуты», особенно толстая стальная кожа, двойные борта, двойное дно – нужны ледоколу, чтобы не быть раздавленным сжавшими его в своих тисках ледяными полями. Но одной массивной прочности для этого всё же ещё было бы мало: нужна особая хитрая увёртливость, похожая на русскую «смекалку»... Он переносит такие удары, он целым и только чуть помятым выходит из таких переделок, какие пустили бы ко дну всякий другой, более избалованный, более красиво одетый, более европейский корабль».

Здесь не только объяснение писателя в любви к родной земле, но и оценочная позиция, в которой присутствуют и сопоставляются российский «хитро увёртливый» «ледокол» и комфортабельный европейский «корабль». О том, что это не просто проходные сравнения, а своеобразный итог многолетних размышлений, своеобразно выраженное авторское кредо, при прочтении очерка на страницах французского издания (Marianne. Paris.1933. 4 janvier) догадывались только те, кто хорошо знал творчество автора или близко, долго с ним общался. И на формирование этого убеждения художника огромное влияние оказала жизнь родного для писателя Тамбовского края.

Лариса Васильевна ПОЛЯКОВА,

доктор филологических наук, профессор,

член Союза писателей России