Скончался он тихо и просто. Весной 1993 года, на больничной койке, от прободной язвы. В возрасте пятидесяти лет. Рядом на казённой тумбочке уже лежали черновики рукописей его первого «настоящего» сборника стихов - «У придорожного камня».

Мне жаль, что я когда-нибудь умру.

Люблю я человеческие лица.

Люблю срывать с событий кожуру.

чтоб истиной и красотой упиться.

Открылось мне: природа не убийца,

а мать моя. Пускай я буду груб

иль нежен к ней - мне нечем откупиться

от матери, что оборвёт игру.

Но прежде, чем секунды довершат

свой предпоследний, свой последний шаг,

исполненный таинственного смысла,

я по-мужски отчаянно хочу,

чтоб жизнь на мне как женщина повисла

и крикнула в пространство: «Не пущу!»

Эта жизнь, конечно, не могла долго удерживать в нашем мире живущего по своим собственным законам и правилам поэта Евгения Харланова. Слишком смело и слишком настойчиво заглядывал он за запретную черту смертной бездны, нарушая все неписанные общие законы человеческого самосохранения, задумчиво и беспечно прогуливаясь по самому краешку земного бытия. Он не жаждал раннего ухода — слишком любил жить, но ревнивая судьба не простила обычному человеку такого фантастического таланта.

Говорят, попади он в больницу чуть-чуть раньше... Чуть-чуть с настоящими поэтами не бывает. Он не был человеком практичным, организованным и совсем элементарно приспособленным к жизни. Не был никаким членом никаких Союзов, не умел работать локтями, пробивать в печать свои книги и публикации. Жить и писать "чуть-чуть" тоже не умел. И жил, и творил в полный рост. Жил и пил как в последний раз - до дна. Своих слабостей не скрывал. Напротив, очень тонко над ними посмеивался и иронизировал, а людей чересчур «правильных» в шутку обзывал бездушными роботами.

Машина, с человеком в схватке

ты сдашь хотя бы потому,

что нет в тебе тех недостатков,

какие свойственны ему.

Он успел увидеть только две своих тонких книжечки «Прикосновение к чуду» и «Зелёная вселенная». Сразу же раздарил их друзьям и знакомым, не оставив себе по беспечности ни одного экземпляра. Сегодня мы по крупицам собираем драгоценные строки его поэтического наследия, разбросанного поэтом по случайным альбомам, написанные на обрывках сигаретных пачек, на забытых помятых листочках в редакциях газет и журналов.

Собратья по перу понимали его не всегда. Вероятно, просто не могли дотянуться до вершин философской поэтической вселенной Харланова. И впрямь — откуда, из каких тайных глубин у человека, выросшего на наших родных чернозёмах, рождались совершенно неземные, «астральные» образы и строки?!

Необыкновенно одарённому человеку полностью отдаваться творчеству, одновременно заботясь о хлебе насущном, было непросто. По утрам и поздними вечерами, чтобы заработать на нормальное жильё, он — кандидат наук — учёный, нисколько не стесняясь, подрабатывал простым дворником. А днём спешил в Тамбовский институт культуры, где, даже не состоя в коммунистической партии, преподавал студентам... марксистско-ленинскую философию. Уникальный в советские времена случай. Его жизнь вообще состояла из сплошных причуд и парадоксов. Евгений Харланов совершенно не вписывался в образ нормального советского поэта и гражданина, не боролся с системой, не ходил на политические митинги, не был ни врагом, ни другом общественного строя, не лебезил перед властью и не диссидентствовал. Просто жил, как умел. И писал свои удивительные стихи. Многие сегодня утверждают, что за всю историю земля тамбовская не рождала столь талантливого и самобытного стихотворца.

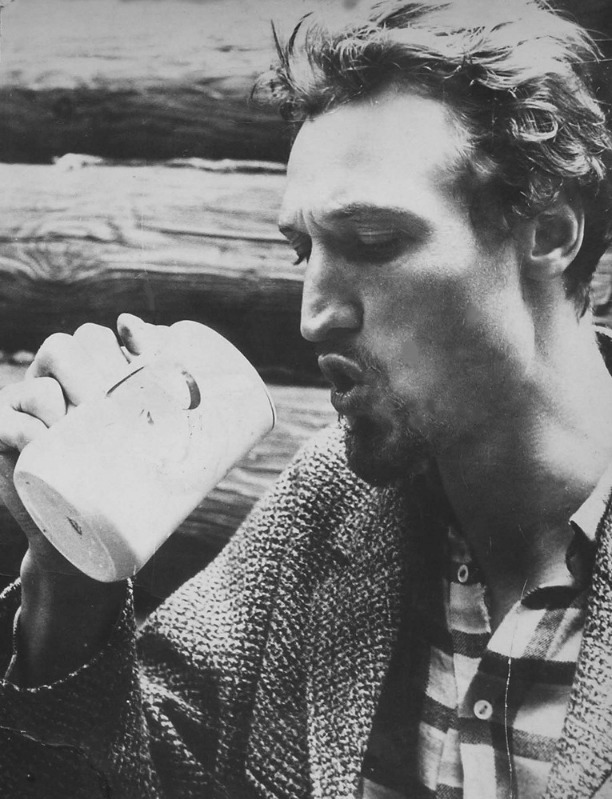

Его друг — поэт Евстахий Начас вспоминает: «Женя был очень деликатным человеком, тонкие черты его красивого лица просто светились щедрой добротой. Он был гениальным не только в поэзии, но и в отношениях с людьми, мог не задумываясь поделиться с ближним последним рублём или последней сигаретой».

Бытовая неустроенность и хроническое безденежье быстро подорвали здоровье от природы крепкого человека. Своему другу-журналисту Евгению Писареву он как-то заявил: «Вот заработаем с тобой целый червонец, купим бутылку водки и к ней даже банку тушёнки... И ни с кем не поделимся. Сами всё съедим и выпьем!».

Поэт, конечно, шутил. Поделиться с ближним последним куском хлеба было для него так же естественно, как пребывая в творческом полубеспамятстве, прошагать по пути в редакцию прямо через грязную весеннюю лужу, или купить по рассеяности «на закуску» сырой мороженой рыбы...

Автору этих строк посчастливилось познакомиться с Евгением Харлановым в самом начале 90-х. Поэт часто заходил в Дом печати к своим друзьям в штаб-квартиру областной писательской организации. Кабинет нашей скандально-известной редакции оппозиционных к власти «Тамбовских губернских ведомостей» был через коридор напротив, а двери и мы, и писатели любили держать открытыми нараспашку. Заглядывая к нам, Харланов всегда наигранно-удивлённо здоровался: «Ну, что, господа революционеры, вас ещё не прикрыли? Всё клевещем?!» Поэту в то время было под пятьдесят, а «господам» по 15—25 лет и мы, хорошо знакомые с его творчеством, немного перед мэтром комплексовали и охотно бегали по его просьбе в магазин за «лекарством»...

Однажды один из нас решился показать Харланову свои стихи. Поэт их внимательно прочёл, грустно помолчал и вежливо спросил: «А может тебе лучше прозу писать попробовать?». Тот, совсем молодой тогда человек, уже давно не молод и действительно стал хорошим писателем-прозаиком.

Евгений Харланов обладал потрясающим чувством юмора и был настоящим мастером экспромтов. Как-то, обнаружив дверь писательской организации закрытой, он в очередной раз зашёл в нашу редакцию на чай. У меня на столе, среди груды другого бумажного мусора, лежала стопка черновиков одного из тамбовских писателей — графоманов. Озаглавлен этот «эпохальный» труд был: «Тонкие струны души». Взглянув на фамилию автора и бегло пролистав рукопись, поэт быстро взял карандаш и поправил заголовок всего двумя знаками препинания. Получилось: «Тонкие струны? Души!».

Пример другого, уже поэтического экспромта Евгения Харланова приводит журналист Евгений Писарев: "Едем с Женей в троллейбусе, а тогда только появились в них над компостерами и билетными машинками самообслуживания надписи: "Бывают зайцы белые, бывают зайцы серые. А ты какого цвета, заяц без билета?" Он прочёл и тут же выдал: "Я ответ даю вам ясный - раз советский, значит - красный!".

О начале своего литературного пути Харланов вспоминал очень самокритично: "Писать я начал где-то с седьмого класса, неожиданно для себя. В окно зимой светила луна, я встал, и, словно лунатик, не зажигая света, нацарапал что-то в школьной тетради, пытаясь выразить настроение. Когда поступал в институт на физмат, почти год ничего не писал. Но как-то снова, во время июньской грозы, почувствовал потребность, какую-то инстинктивную, - выразить обуревающие чувства.

Однажды понял, что всё написанное мной ранее было лишь ученичеством, словесным описанием происходящего внутри и вовне. А нужно изображение, для которого мало рифмы, эпитета, ритма. Требуется метафора как приём поистине творческий, который не только отображает, но и преображает действительность. С тех пор считаю, что без авторской метафоры стихотворение вообще не может состояться, ибо она не только авторский приём, но и сама мысль в конкретно-чувственной форме".

Фантастические харлановские образы и метафоры могли быть как тёплыми и гуманными, так и предельно жёсткими и холодными, пугающими бездной страшных откровений.

Ума холодное свеченье

лишь указует нам на тьму.

Мой сын боится звёзд вечерних,

но сам не знает – почему.

Мы не во власти дум неверных

и мним пространства не во сне,

но чем они неимоверней,

тем сердцу нашему тесней.

Какой неизреченной бездной,

собой втянувшей ход времён,

зияет небо без созвездий,

мерцают звёзды без имён?

Ни маски, ни лица, ни блика...

Но в этом истина и жуть:

миров мучительная близость –

былой и незнакомый путь!

Бездонным, как и космос, взором

сквозь даль клубящихся времён

мы смотрим в зеркало, в котором

самих себя не узнаём.

Круг поэтических интересов Евгения Харланова был достаточно обширен. Он много писал о любви, о природе, о человеке и его месте на этом свете. Но более всего, пожалуй, его интересовали темы более глобальные: сам смысл человеческой жизни, бессмертие души, судьбы миров и, чего уж там поэту мелочиться, — судьба всей нашей вселенной.

Все звёзды в нашем небе,

увы, обречены.

Нет истины нелепей,

хоть все они страшны.

Мир без войны не мыслил

Тимур, умён и лют,

Но плакал царь персидский,

что все друзья умрут.

Да, смертность обнаружив

галактик или звёзд,

впадает в крайний ужас

тот, кто не очень прост.

К чему нам всё пространство –

лишь нужен синий кров –

зачем волнует нас так

судьба больших миров?

К станку - от школьной парты,

полвека - и отпет...

Зачем нам миллиарды –

такая прорва лет?

Что нам за звёзды страшно?

Пусть гаснут не спеша!

А это знает наша

вселенская душа.

Ей всё известно лучше,

так как, видать, она

бессмертна, вездесуща,

всесильна и вольна.

Душа великий практик,

и для неё пока

судьба иных галактик

дороже молока.

Мир целиком ей нужен,

от ней не ограждён.

И тот вполне бездушен,

кто в том не убеждён.

Поэт Нина Веселовская о Харланове вспоминала: «За глаза весь город называл его Мефистофелем. Портретное сходство с этим персонажем было поразительным: гибкая пластичная фигура, характерная узкая бородка, острый нос с горбинкой и неизменная усмешка на губах. Единственное, что никак не сочеталось с образом нечистой силы, — это добрые глаза. Не чёрт, а чертяка, остроумный, лёгкий в общении, порой непредсказуемый».

Очень неоднозначными и своеобразными у поэта были взаимоотношения с жизнью и смертью, с богом и дьяволом. Он признавался, что не считает себя «махровым» атеистом, но позволял себе беседовать со Всевышним на равных и совсем не уважал людей верующих фанатично и бездумно.

Ищите Бога в поздний час,

Пусть от безверия врачует.

Но если нет Его у вас,

у нас он тоже не ночует.

Ищите Бога в шалаше,

в богемах, иль ином отребье,

но если нет Его в душе,

то нет, тем более, на небе!

Будь выше собственных обид.

И во враге разведай брата.

По отклоненьям от орбит

планета найдена когда-то...

Своей или чужой грязи

не соскрести с души вилами.

Лишь отойдя от злой стези

ты ощутишь Его влиянье.

Но если ты в укор векам –

в числе непримиримых судей,

то бог твой - новый истукан,

исчадие животной сути!

С нечеловеческих орбит

ты не сошёл. Не понял Слова –

камнями будешь ты побит,

что приготовил для другого.

Бог обошёл рожденьем Рим,

войдя в селение любое,

незастеклённым глазом зрим

для всех, отмеченных любовью.

Без Бога ест тебя тоска

и ты кликуш сзываешь криком.

Его не надобно искать –

держи лишь дом всегда открытым!

Говоря сегодня о поэте Евгении Харланове, невозможно не вспомнить и о том, каким настоящим и искренним патриотом был этот необыкновенный человек.

На развилке у трёх дорог

как ты, древняя Русь, близка мне!

Разгадал бы славянский слог –

надпись мудрая смыта с камня.

придорожного...

Забытьё.

Дремлют копны, сереют пашни.

И уже не блеснёт копьё

Печенегу

в глаза россомашьи.

Но, как мужества холодок,

накаляясь добела на синем,

в небе острый сверкнёт следок

в глаз недобрый и ненасытный.

Я разгадывать не берусь

тени знаков на камне сером.

Все дороги ведут на Русь,

потому, что они из сердца.

Нет, не голову, не коня

на любой из дорог из камня –

знаю, что потеряю я.

Ничего для тебя

не жаль мне.

В конце 70-х Харланов начал работать над поэмой «Оппенгеймер», посвященной американскому учёному Роберту Оппенгеймеру. Увы, этот труд так и остался незавершённым. Закончив физико-математический факультет Тамбовского государственного педагогического института, кандидатскую диссертацию поэт защитил по философии по теме «Этика учёного». И поэтическим отображением его научных изысканий как раз и стала эта поэма — о нравственной драме учёного-ядерщика, «отца атомной бомбы» Юлиуса Роберта Оппенгеймера.

Предгрозье

Отрывок из поэмы «Оппенгеймер»

Ещё любилось, плакалось и пелось

по-старому.

Война была не в счёт.

И мир свою томительную зрелость,

как женщина, не признавал ещё.

Но в горле, как проглоченный хрусталик,

уж стыл разрыв, холодный и пустой…

В прекрасном девятнадцатом остались

Ван-Гог и Спенсер, Максвелл и Толстой.

Над старой Русью мертвою планетой

кружился Бунин в сумерках тоски.

И пафос золотого эполета

уже сменила будничность хаки.

Век довершал тяжёлую работу,

не мучась над отделкою дверей.

Багрово, душно полыхало что-то

над тем, что было родиной царей.

Там смутно из картофеля и ситца

проглядывала новая страна.

Ещё ей предстояло расплатиться

за тот Восток, где строилась она.

Казалось, что заплачено Европой

за новый век, сулящий теплый свет,

кроваво-грязной похотью окопов

и смертью в пулях, певших, как в листве.

С дождями перешептывались кровли,

от старых сплетен сотрясая мох…

Что будущее розово от крови

войны грядущей, знать никто не мог.

Почти был прав осоловевший опыт,

очередной лелея силлогизм:

в конечном счёте, варварство Европы

приятней, чем восточный гуманизм.

В конечном счёте, правда не в почёте

ни там, ни здесь. Так боги завели…

Никто не знает, что, в конечном счёте,

пока два мира счёты не свели.

Пока всего лишь прозвучало слово,

а дело… Что же, человек не бог,

всё на земле всегда не так уж ново,

как кажется сначала. Мерен слог

истории. У нас иная мера,

но даже ритмы сдвигов мировых

переложимы на язык Гомера,

и громы их – на шелестенье книг.

Кому бы там прорваться не терпелось

на век вперёд любой ценой,

А здесь

ещё любилось, плакалось и пелось

по-старому…

Но тонко зрела месть.

…….

О творчестве своего друга журналист Писарев сказал: «Время — лучший судья. Истина сколь банальная, столь и справедливая. Читаю стихи Евгения Харланова, написанные им в юношеские годы, и чувствую, что нахожусь на сквозняке времён - сквозит вечностью, космосом…».

Альберт Зверев