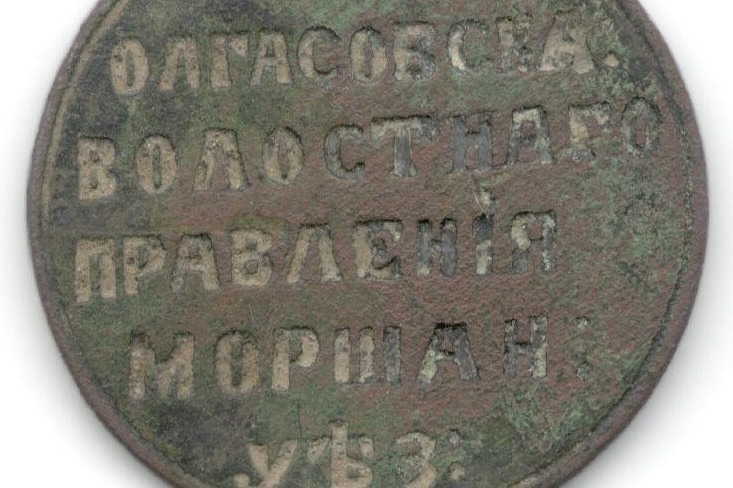

Историческое сообщество Моршанска потрясла настоящая сенсация, — сообщает издание «Согласие». В Рязанской области обнаружена уникальная находка — печать Алгасовского волостного правления Моршанского уезда Тамбовской губернии.

Следопыты, в числе которых также члены Моршанского историко-родословного общества, а также уроженцы и жители села Алгасово, выкупили раритет на аукционе.

— Найденный предмет из прошлого, безусловно, уникален и представляет неоспоримую культурную ценность. Более того, интересна и сама история подобных печатей в дореволюционной России. Как нам удалось выяснить, они изготавливались во второй половине XIX века, как правило, из двухкопеечных медных монет старого образца, то есть выпускавшихся с 1810 по 1830-е годы. Печати на монетах того периода — распространённая практика для крестьянских органов самоуправления, но особую ценность данной реликвии придает ошибка на аверсе — «Олгасовского» вместо «Алгасовского» (прим. правильно — так) волостного правления, наводя на мысль: печать — подделка, что, несомненно, не отменяет её уникальности, — рассказал председатель Моршанского историко-родословного общества Александр Хвастов.

Выводы о подделке имеют под собой основания. Так, любопытные факты, опираясь на данные Российского государственного исторического архива, приводит в своей статье кандидат исторических наук Дмитрий Жеребчиков:

— Подделывали в местах заключения не только монеты. В городе Шацк в 1870 году на ярмарке арестован шацкий мещанин Николай Островский, у которого оказалась поддельная печать, сделанная из аспидного камня. На одной стороне была вырезана надпись: «Печать Алгасовского волостного правления Моршанского уезда», на другой стороне: «Печать Пичаевского Волостного правления Моршанского уезда».

Судя по всему, подделку планировалось использовать для совершения серьёзных преступлений против имущества и финансов государственных органов.

Если же говорить о волостных управлениях в Российской империи, то они были учреждены в 1861 году «Общим положением о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости». Это были органы крестьянского сословного самоуправления, которые распоряжались расходом денежных сумм, занимались взиманием податей и недоимок, контролировали исполнение натуральных повинностей и т. д.