Голод, холод, бомбежки и артобстрелы. И так в течение 17 месяцев. Житель Тамбова Виктор Сергеевич Овсянников поделился с нами историей начала своей жизни, которое пришлось на годы Великой Отечественной войны.

Ораниенбаумский плацдарм

На южном берегу Финского залива располагается небольшой город Ломоносов, который до 1948 года носил название Ораниенбаум. Этот город в 1941 году также, как и Ленинград, оказался в окружении. Он был хорошо укреплен – здесь было два военных форта. Напротив, всего в 4 километрах, располагается Кронштадт. Красная армия отсюда не ушла: здесь в 1941-44 годах располагался стратегически важный Ораниенбаумскй плацдарм. Связь с Ленинградом была только по Финскому заливу. Именно с этого рубежа в январе 1944 года советские войска перешли в контрнаступление. Здесь Виктор Сергеевич вместе со своей мамой пережил страшные блокадные годы. Своих воспоминаний у него, конечно, нет. И это не удивительно, поскольку родился он в 1940 году. Поэтому знает о тех событий по рассказам своей матери, Надежды Петровны.

Чем блокада Ораниенбаума отличалась от ленинградской? В Ленинграде норма выдачи хлеба была 125 граммов в сутки. Но это был не тот хлеб, который мы едим. В его состав входили отруби, целлюлоза, столярный клей. Клей был не химический, как сегодня, а из натуральных компонентов - отходов мясокомбинатов. 125 граммов выдавали иждивенцам, то есть неработающим. Для работающих норма была 250 грамм. После проведения операции «Искра», когда удалось разорвать кольцо блокады, норму увеличили: для неработающих стало 250 граммов, для работающих - 400. В Ораниенбауме норма в 1941-42 годах была 100 граммов для иждивенцев. И надо не забывать, что кроме этого кусочка хлеба больше ничего не было. В Ораниенбауме до войны проживали 30 тысяч человек, за время блокады погибли около 5 тысяч, то есть каждый шестой.

По воспоминаниям мамы Виктора Сергеевича, самыми тяжелыми были осень и зима 1941-42 годов. В Ленинграде перед началом войны находились большие запасы продовольствия, которые могли прокормить город в течение нескольких месяцев. Но немцы узнали, где располагались склады и бомбили их несколько дней, продовольствие было уничтожено. После бомбежки текли ручьи из расплавленных жиров. Потом эту землю собирали в котелок, набирали воды, при нагревании жиры всплывали вверх и их ели.

— Мама рассказывала: по радио объявляли о том, что можно есть мышей, и это подтвердилось в музее блокады, где я побывал. По словам экскурсовода, это было официально разрешено с одним условием: надо было их хорошенько прокипятить. Я спрашивал маму: «А как вы их ловили, они же шустрые?» Она отвечала: «Они тоже были слабенькие от голода, еле ползали». Мама трижды опухала от голода. А я, хотя перед войной уже начал ходить, во время голода только лежал,

— рассказывает Виктор Сергеевич.

Весной, как только пробивались почки на деревьях, их тут же обрывали и ели. Травка вылезла – ее уже съели. Бомбежки жителей Ораниенбаума не очень беспокоили, потому что город хорошо защищал Кронштадт с его мощными и дальнобойными корабельными орудиями. Если по радио предупреждали, что будет артиллерийский обстрел, надо был открывать двери и окна, иначе их выбивало.

Блок папирос

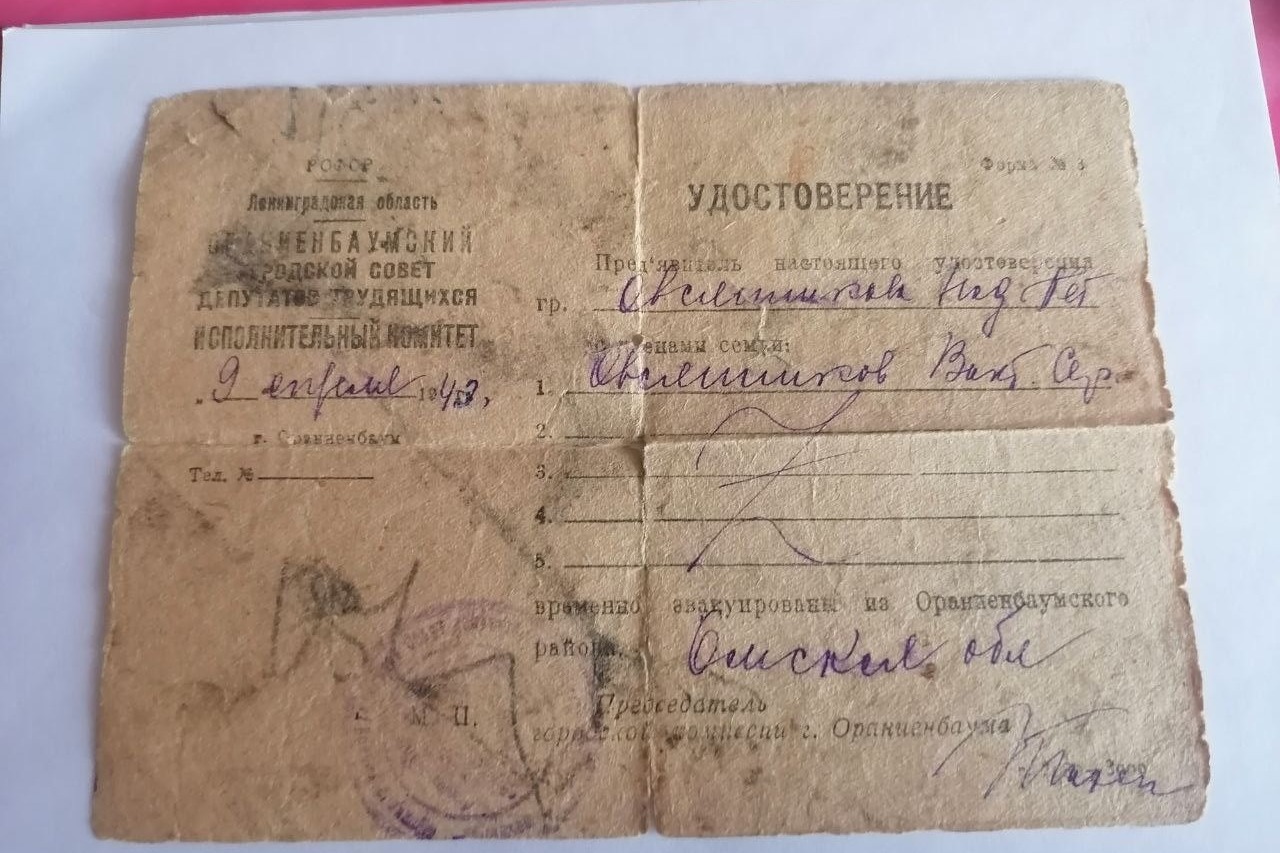

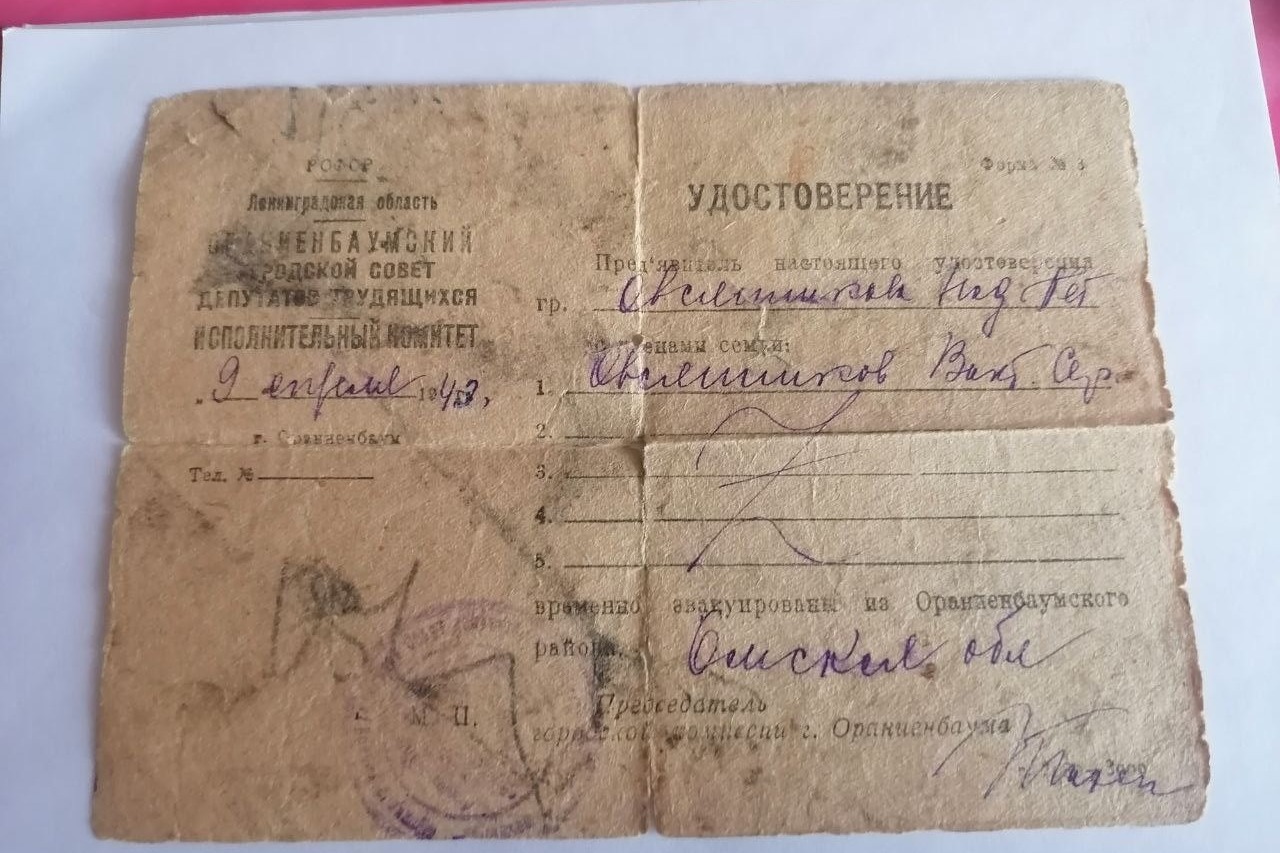

9 апреля 1943 года Овсянниковым удалось покинуть Ораниенбаум. В первую очередь вывозили семьи комсостава, во вторую очередь – многодетные семьи. Надежда Петровна с сыном были в третьей очереди.

Отец Виктора Сергеевича работал на заводе. У него была бронь, но осенью 1941 года, когда под Ленинградом ситуация резко ухудшилась, его призвали в армию. Воевал он недолго - получил ранение и попал в госпиталь. Ранение было не тяжелым, но не хватало нормального питания, необходимых медикаментов, поэтому шансов выжить у него практически не было. В последнем письме из госпиталя он писал своей жене: «Бери сына и уезжай». Он умер 11 февраля 1942 года.

— Он был хорошим специалистом, и в качестве премии ему иногда выдавали разные товары. Однажды отец получил на заводе блок папирос. Но он никогда не курил, поэтому папиросы положили в сундук и забыли про них. Мама регулярно ходила на эвакуационный пункт, чтобы узнать, когда придет их очередь. Но ей отказывали. В первую очередь вывозили семьи комсостава, во вторую – многодетные5 семьи. Мы были в третьей очереди,

— делится Виктор Сергеевич.

С каждым днем мама слабела от голода. И неизвестно было, доживут ли они до своей очереди. Поэтому она пошла к водителям грузовиков, которые вывозили эвакуированных, и попросила взять их с собой. Водители спрашивают: «А что ты нам дашь? Хлеба у тебя нет, курева нет, а деньги нам не нужны, на них ничего не купишь». И тут мама вспомнила про блок папирос. Один из водителей согласился. Сказал, куда и в какое время придти.

Надежда Петровна взяла сына, документы и вышла на назначенное место.

— Сижу, жду. Темнеет, никого нет, и мне стало страшно, что я умру прямо там, потому что понимаю, что обратно не дойду. Потом слышу: мотор урчит. Первый вопрос водителя был: «Где курево?» Взял папиросы и только потом помог сесть в кабину. И мы поехали,

— вспоминала мать Виктора Сергеевича.

Все мы знаем Дорогу жизни, но была еще малая Дорога жизни от пристани Ораниенбаум через Финский залив на противоположный берег, где располагается поселок Лисий нос. Она действовала зимой: транспорт шел по льду Финского залива. Водители были пожилые, потому что на фронт им уже поздно, а шофером работать такой человек мог. Была инструкция: водитель должен ехать с открытой дверью, нога на подножке, если начиналась бомбежка или артобстрел и лед трескается, главная задача шофера – выскочить.

Малая Дорога жизни

— Дорога по льду Финского залива оказалась трудной. Колонна была большая, мы находились в середине. Начался налет вражеской авиации, машина, на которой мы ехали, прошла, две машины, которые ехали за нами, тоже прошли, а потом упали бомбы, и несколько грузовиков ушли под лед. Нам повезло – мы добрались до поселка Лисий нос,

— говорит Виктор Сергеевич.

Когда выбрались из блокады, питание улучшилось: детям давали белый хлеб, взрослым – ржаной. Люди были очень голодные и истощенные, некоторые не могли справиться с искушением – съедали слишком много и умирали от заворота кишок. Хотя всех предупреждали об этой опасности. Мама вспоминала: «Есть хочется, а понимаю, что сейчас наешься и умрешь. Поэтому брала в рот кусочек хлеба и долго жевала его».

Эвакуированных отправляли в основном в Среднюю Азию и за Урал, Овсянниковых должны были переправить в Омскую область, но они туда не доехали. В Пензенской области жили родители Надежды Петровны. По дороге, а поезд шел очень медленно, поскольку пропускал военные эшелоны, она дала телеграмму родным. На станции их встречал ее отец и его сноха. От станции до села было 30 верст, и он, несмотря на свои 72 года, нес свою дочь на руках, настолько слабой она была. А маленького Виктора несла сноха. В деревне они постепенно восстановили здоровье после длительного голода.

Виктор Овсянников вырос, отслужил в армии, закончил Тамбовское военное авиационно-техническое училище, известное в городе как училище связи. Служил в ГДР, затем вернулся в Тамбова, долгие годы работал в училище, выпустил не одну сотню курсантов. Службу закончил подполковником. Сегодня продолжает активную общественную работу – посещает школы и колледжи, рассказывает подрастающему поколению о том, что довелось ему пережить в годы Великой Отечественной войны.